九游(浙江)股份有限公司-九游官网app服务千万家

1、对于大多数养蚌户来说,一般不进行珍珠蚌的育苗工作。从产业化的发展来看,人 工育苗--手术蚌培育--育珠手术这三个生产环节无需要专业公司来完成。一般养殖户只 从事珠蚌养殖。从目前的生产现状看,大多数群众都购买稚蚌,自己培育手术蚌,再雇人 手术。所以简单介绍一下蚌的育苗过程。

培育过程中,应根据透明度和水色变化及时追肥,一般每隔10-15天一次,每次 150-250千克/亩湿猪粪,肥料必须经充分发酵腐熟。最好不要用鸡鸭粪肥,建议使用专 业复合肥料(用量可按说明书),这样既安全,肥效又高。

稚蚌长到了3-5厘米时,可以适当增加施肥量,提高水体肥度(透明度30厘米)。另外, 每隔10-15天应施生石灰一次(10千克/亩)。整个培育期间,水色变淡、透明度增加时 应及时追肥。但切不可让蓝绿藻繁盛,或透明度降至25厘米以下。

②排列:第一排6粒,第二排5(6)粒,第三排5(4)粒,呈梅花型布局。行、列间距适中, 整体形状完美。第只育蚌总植片数以32粒为佳。

①用开壳器开口,加附口器,插入塞子→②擦除外套腔污物,使斧足侧向一边→③用送片 针顶信小片,在开口针帮助下挑起小片→④从边缘膜下右开始用开口针钩口→⑤将小片送 入伤口内0.5厘米深→⑥用开口针压信伤口,抽出送片针→⑦用开口针拉、压、挤、推整 圆→⑧从上至下,从右至左,重复③-⑦至完工→⑨拔出塞子将育珠蚌放入中药浸泡液内 →⑩吊养育珠蚌

水体钙的含量要求在每毫升水体50毫克碳酸钙以上,水的酸碱度以中性稍偏碱性为好 (pH为6.8-8.5)。

育珠蚌养殖场的水温,年平均达17-20℃,表层水的日最高水温不超过38℃,最低不小于 2℃, 最适水温在23-30℃。育珠水域一般要选择向阳、通风的地方,这样才有利于热的 传导和水温的恒定。

①第一刀应在色线内,平整,用力均匀果断,深度达到外套膜中间结缔组织层即可。第二 刀(也可省略)应在外套膜肌痕处或尽量靠中央,以制取较宽的组织带。

④组织带放在玻板上后,应将两过粗糙面修平,宽度均匀一致。切成的小片要求4毫米 ×5毫米,经收缩后呈正方形。切片要求果断、干脆、切口平滑。

①手术室和器具消毒:手术室、手术台、盒、桶、器皿和毛巾等,在每天开工前和收工 后,都要用含量氯消毒剂Ⅰ冲洗或浸泡再洗净。

②玻璃板消毒:制片用的玻璃板,先用清水洗净板上的污物和残片,然后转入含抗生素的 消毒液Ⅱ中浸泡使用,制片操作工每一次从其中取出玻璃板,再进行制片作业。

淡水珍珠养殖技术 出处:黄冈水产信息网 作者: 发表日期:2006-9-26 阅读次数:

中国淡水珍珠的产量已占世界首位,但是质量并不理想。目前,全国每年培育的稚、 幼蚌近百亿只,生产育珠蚌可达5-8亿只。如果不是因为蚌病导致的大量死亡,每年的商 品珠蚌和珍珠产量可比目前高出一倍以上。所以,提高珍珠质量,限制产量迫在眉捷。

采用贝类外套膜上皮组织、移植到育珠贝体内以培育珍珠的方法,一直是人工培育珍珠的 基本手术工艺。经多年努力,我们将撕膜法工艺和系统化消毒技术科学结合,形成了一套 新的手术操作工艺、流程,以及手术操作质量管理措施。通过对手术操作工的培训和养殖 生产实践表明,该工艺及其管理措施,不仅使大、光、圆、艳的优质珠率大大提高,同 时手术后珠蚌成活率达95%以上,并可有效地预防蚌病的发生。

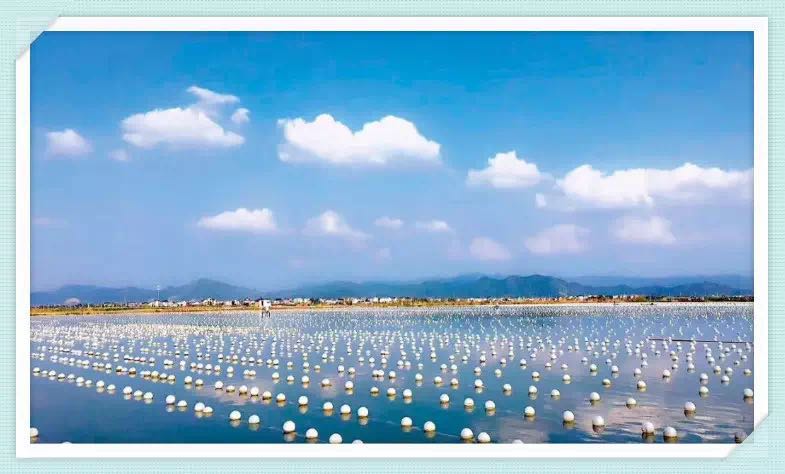

应选择常年有水源保证,无污染,进排水方便,水质较肥沃,水面水生高等植物,底质淤 泥较少,水学2米左右的水域。如果有微流水,面积从不到1公顷到十几公顷均可。如果常 年没有微流水,人工修筑的水面一般以3-5公顷为宜。从水域类型上看,山塘、小水库如 果水位起伏不大也可选作育珠场。水质肥的外荡、湖泊和大中型水库年龄较长的湖湾、库 汊也可养殖珠蚌。总之,只要饵料生物丰富,具有一定水流或风流运动的内陆水体,都可 作养蚌育珠场所。

三人组合模式可以做到责职分明,有利于考核;制片、植片作业分工,有利于操作技术专 业化和精益求精。而一人独立制片、植片或两人制片、三人植片等组合方式,均不适 宜。 三、育珠蚌养殖技术

由于对珍珠质量要求的不断提高,育珠蚌养殖周期需长达4-5年,生产管理与一般水产养 殖项目有显著不同。

河蚌育珠技术的普及和发展,也带来了不少问题。目前,珍珠生产已不再是获得巨额利润 的项目,暴利的年代已经过去。但是,多年育珠生产的高盈利性,使从业者无视科学技术 在生产中的作用,盲目生产仍在继续。

⑴中国的珍珠产业协会还不健全,有些地方或成了半官方的组织,缺乏行业协调和自律, 珍珠的生产完全无序化,限制产量和提高质量任重而道远。

在河蚌繁殖期到来时,一般直接从成熟的珠蚌中挑选怀卵的雌蚌,待其受精卵发育到钩介 幼虫时,及时地用黄颡鱼采集(寄苗)。

每平方米流水育苗池可放寄生有钩介幼虫的小鱼20-30尾。育苗池要掌握一定的水流量, 但流量不可过快。每天要给寄苗鱼投喂饵料,让其正常生长,在水温30℃以上,钩介幼虫 只需4-7天便可成熟,25-30℃则需7-9天。寄生在鱼体上的钩介幼虫,脱落后即开始营 自由生活,称为稚蚌,这个过程叫脱苗。稚蚌(1-2毫米)在育苗棚的浅水池中进行流水 培育直到1厘米左右的幼蚌。生产流程是:怀卵雌蚌→钩介幼虫→用黄颡鱼寄苗→稚蚌培 育→幼蚌。

2、从幼蚌培育到手术蚌有很多方法,但浙江的养蚌户在生产中广泛采用大水面小网箱培 育手术蚌的方法,效果相当明显。将1厘米的幼蚌直接培育到8厘米左右的手术蚌,时间缩 短到3个月左右。这项改革使当年繁苗、当年手术育珠有了可能。

这种木框小网箱一般规格为(40-45)厘米×(40-60)厘米×10厘米,用杉木(或毛竹)条 钉制,杉木条规格一般在(1.5-2)厘米×(3-4)厘米。木框钉好后用2厘米网目的网片

⑸养殖生产中,不仅仅是普通农民和中小养殖场,即使是大公司,落后的生产管理仍十分 普遍。珍珠企业和大多数养蚌农民一样缺乏科技意识,广种薄收、听天由命仍然是育珠 生产管理的主导思想。河蚌育珠行业技术标准的制订和推广刚刚开始,工作还相当艰巨。

淡水珍珠生产尚未进入微利时代,但我们也要防患未然,使该产业得到可持续发展。 ①应从种质资源抓起,加强蚌种选育工作。②应从操作工队伍管理入手,积极推广手术新 工艺和系统化消毒技术。③通过政府、行业协会等途径宣传、培训,提高河蚌育珠业主的 科技意识。推广普及科学的养蚌育珠技术理论和知识。④推广群体控制技术,使河蚌育珠 业整体成活率有所提高。⑤加强行业协会建设,发挥协会作用,自觉限制珍珠年产量、努 力提高珍珠质量。⑥进一步开展大直径正圆淡水有核珍珠的应用性研究。⑦进一步开发利 用低档珍珠,拓宽用途。

⑴流程:①切断前后闭壳肌打开双壳→②用解剖刀在外套膜边缘处划一刀→③在肌痕处划 第二刀(较重)→④用镊子从壳前部将边缘膜内表皮撕去→⑤在另一半重复②-④步骤 →⑥将玻璃板从消毒液中取出→⑦把制好的外套膜组织带放于玻板上,内面朝下→⑧用药 棉擦去粘液、污物→⑨用切片刀切平组织带伤口,使其宽度一致,并切片→⑩滴加滴片液 →11送给植片工

④滴片液:从20世纪90年代中期开始,推广使用等渗、抗感染、伤口促愈等多功能的复合 滴片药滴片宝,效果十分明显。

⑤育珠蚌药浴:刚植片后的育珠蚌,及时放入纯中药的消毒液Ⅳ中浸浴20分钟以上,可使 药物经外套腔全面接触伤口。

采用消毒药棉法新工艺和撕膜法制片,作业人员以三人为一小组,一人制片供两人植片, 平均每三个小组需辅助工3名(其中洗刷蚌壳的女工2名)。规模化生产中的手术作业, 需有人专门负责消毒、协调和检查等管理。

⑧制片过程由一人连续完成,要求在2分钟内结束,并及时用于接种,不可存放太久。制 片过程十分重要,事关珍珠质量,应加强管理。

封闭,上部留缝合口。网箱底部用塑料薄膜垫底,以放置肥泥。每只网相投放幼蚌 150-200只左右为宜,这样在当年入秋有望60%以上幼蚌培育成手术蚌。

培Hale Waihona Puke Baidu水体面积应在10亩以上,水位1.5-2.5米。稚蚌入箱前3-5天,应根据水体环境(新 塘或老塘)、鱼类放养量(有一定比例的花、白鲢50-200尾/亩),先施基肥,培肥水 质。使水色呈淡褐色或黄绿色,透明度30-40厘米。稚蚌在3厘米前,水质不能过肥,否 则稍高的氨、亚硝酸根离子浓度就会抑制其生长。

中国珍珠产量的飞速增加,首先得益于钩介幼虫人工采集技术的突破和稚、幼蚌培育技术 的不断进步。虽然河蚌的人工授精、人工孵化技术尚未解决,河蚌在生产中还没有实现真 正意义上的人工繁殖。但在生产中已能从钩介幼虫的采集开始进行大规模培育稚、幼蚌, 从而使手术蚌的来源有了根本保证。这项技术的普及推广,使大江南北的农民很快掌握, 而且已经完全做到了规模化生产。

③使用消毒药棉:用抗生素等药物配成等渗的消毒液Ⅲ浸透药棉(小粒棉球)。制片手术 操作时,用镊子夹药只用一只制片蚌,绝不重复。使用药棉协助制片的办法,比使用海绵 要好,它减少了海绵粗糙面与组织的摩擦、损伤,又可避免相互感染。同时消毒药棉法也 最适宜与撕膜法配套应用,从而完全可以使组织小片避免与手、桌面、毛巾等物接触, 达到较高的防疫要求。

其次,专业从事手术操作的女工队伍已经形成。在湖南汉寿、安徽贵池、芜湖等地的有此 乡镇已成了手术操作工的产地,每个乡镇的手术操作工就可达上万人。育珠手术已成了当 地劳务输出的重要途径,通过师傅教徒弟式的发展,手术操作工队伍稳定、壮大,并得以 延续,使手术操作环节的人力有了保障。

第三,蚌病控制技术已经突破,育珠蚌养殖技术有了一定提高。培育浮游生物、肥水养殖 育珠蚌的技术借鉴了施肥养鱼的池塘养殖技术模式。在生产管理上,主要是改穿孔吊养 方式为网袋、网夹的笼养方式。在大规模生产中,网箱培育手术蚌技术的改革进步,使 当年育苗、当年手术育珠有了可能,缩短了珍珠育成周期。

⑵由于珍珠产量的不断增加,整个市场对珍珠质量的要求也不断提高。虽然珍珠深加工技 术也在进步,珍珠产品的用途更加广泛,但是低档珍珠仍会面临过剩。大、光、圆、艳 的标准内涵也在不断变化。所以在群众性生产中,通过延长养殖周期来提高优质珠的比 例,是适应市场的唯一途径,这在客观上也起到了限制年产量的效果。但是珍珠业界尚未 做到主动地、自觉地限制珍珠产量。

⑶通过成熟珠蚌采集钩介幼虫以培育稚、幼蚌的方法沿用多年,导致三角帆蚌种质退化日

⑷手术操作工缺乏正规培训,新技术、新工艺难以推广应用。操作工队伍劳动、用工等管 理更无从谈起。育珠手术操作的季节性,使操作工队伍保持候鸟式的流动性,这是育珠 业生产方式落后的又一集中表现。